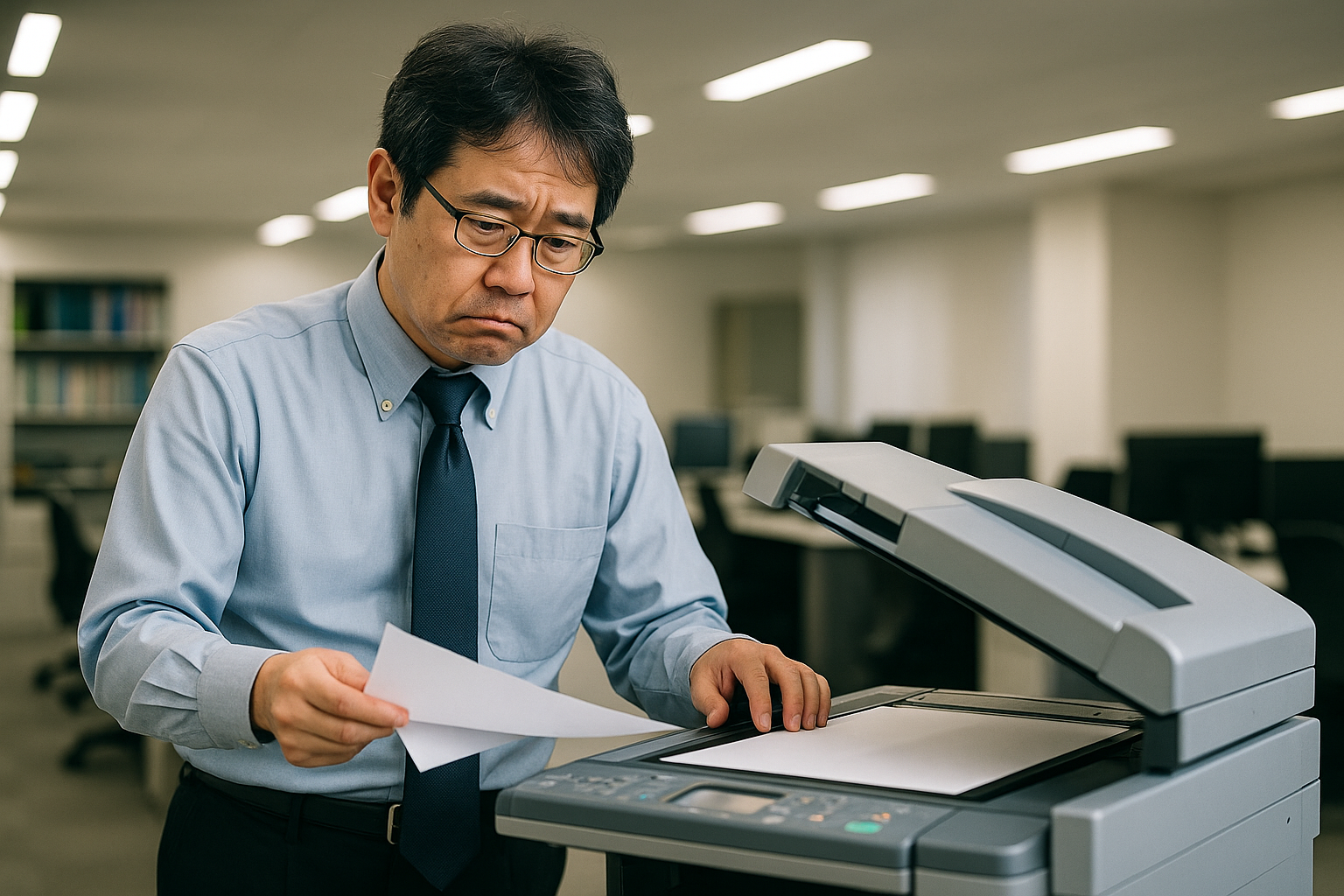

長年勤めてきた会社で、ある日突然、仕事を干され、与えられるのはごみ回収やコピー取りなど、意味のない雑用ばかり。周囲の視線も冷たく、自分の存在価値が感じられない─そんな状況に追い込まれた中高年労働者は少なくありません。

これは単なる「配置転換」や「職務の見直し」ではなく、**職場におけるパワーハラスメント(パワハラ)**の一種、「過小な要求」に該当する可能性があります。そしてその影響は、働く人のメンタルヘルスに深刻なダメージを与えることもあるのです。

本記事では、こうした処遇がなぜ問題なのか、そして被害者が取るべき防衛策を詳しく解説します。

パワハラの定義と6類型

パワハラについては、先日の記事でも詳しく述べましたが、改めて確認しておきたいと思います。

パワハラとは、①優越的な関係を背景とした②業務上必要かつ相当な範囲を超える③労働者の就業環境を害する、という3つの要素をすべて満たすものです。

なおパワハラ指針において、パワハラと適切な指導を区別する意味合いで、「客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワハラには該当しない」とされています。

パワハラの代表的な例として挙げられている6類型は、以下の通りです。

・身体的な攻撃(暴行・脅迫)

・精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱など)

・人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)

・過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)

・過少な要求(業務上合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)

・個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)

パワハラにおける過少な要求とは

パワハラとなる「過少な要求」とは、上記にもあるように、労働者の持つ能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を与えることや、仕事を与えないことを、業務上の合理性なく命じることをいいます。

パワハラ指針では、過少な要求としてパワハラに該当すると考えられる例として、

・管理職の労働者を退職させるために、管理職の仕事をさせずに、誰でもできるような仕事を行わせること

・自身が気に入らない労働者に対して、嫌がらせ目的のために仕事を与えないこと

が挙げられています。具体的には、

-

これまで企画を担当していた社員に、突然、掃除や荷物運びだけを命じる

-

雑務ばかりを与え、業務内容に関する研修や会議から除外する

-

周囲が業務で忙しく働いている中、1人だけ無為な作業に従事させる

といったことです。

このような行為は、「人格や尊厳を傷つける行為」であり、法律的にも違法とされうるのです。

パワハラ被害者の権利と加害者・会社の責任

パワハラの被害労働者は、加害者に損害賠償請求が可能であり、また場合によっては加害者だけでなく、使用者である会社に対しても損害賠償請求ができることもあります。

その手段としては、いきなり裁判をおこすのではなく、加害者や会社宛てに内容証明郵便などの文書を送り、損害賠償を請求する方法が一般的です。

また、被害労働者はが損害賠償請求できる損害項目には様々なものがあり、最も一般的なのは慰謝料請求です。

慰謝料は、パワハラ被害を受けたことによる精神的な損害に対する賠償金のことですが、それ以外にも、被害労働者がパワハラによってメンヘル疾患にかかるなどによって病院に通院した場合には、その治療費や通院交通費を請求できますし、また、パワハラによるメンヘル疾患のせいで休職を余儀なくされ収入が減少した場合には、その減小した収入を損害賠償として請求することができます。

一方、パワハラの加害者は不法行為(他人の権利や利益を侵害する行為のこと)に基づく損害賠償責任を負います。また、パワハラは会社の就業規則に定められた懲戒事由に該当するのが通常なので、加害者は当該就業規則を根拠として、出勤停止や懲戒解雇等の懲戒処分を受ける可能性があります。

そして、社内で起きたパワハラ行為については、会社も損害賠償責任を負う可能性があり、それは①使用者責任②債務不履行(職場環境配慮義務違反)に基づく損害賠償責任があります。

①使用者責任に基づく損害賠償責任

使用者責任とは、雇用する従業員が業務の中で第三者に損害をあたえて不法行為を負う場合に、その従業員の使用者である会社が負う責任のことで、職場におけるパワハラは、会社の業務の中で被害労働者に損害を与える行為であることから、加害者だけでなく、その加害者を雇用している会社も使用者責任に基づき被害労働者に対して損害賠償責任を負うことになります。

②債務不履行(職場環境配慮義務違反)に基づく損害賠償責任

会社は、労働者に対し、労働契約に付随する義務である「従業員が働きやすい職場環境を形成する義務」(職場環境配慮義務)を負っています。この義務は、労契法に規定する安全配慮義務(労働者が心身ともに安全に就業できるよう配慮義務)の考え方をさらに進めたものです。

雇用する労働者がパワハラ被害にあった場合、会社はこの職場環境配慮義務を怠ったとして、債務不履行に基づく損害賠償責任を負う可能性があります。具体的には、会社がパワハラ行為が行われている事実を知っていたにもかかわらず、その防止措置をしていなかった場合やパワハラ被害の報告を受けていたにもかかわらず、何の対応もとらず放置していた場合などに、会社の職場環境配慮義務違反が認められることになります。

過少な要求の具体的な過去の事例

パワハラに該当した過少な要求の具体的事例としては、

・上司が労働者に教育訓練と称して就業規則前文の書き写し、その感想文の提出、就業規則の読み上げを命じたことが見せしめを兼ねた懲罰的目的からなされたものであるとして、使用者責任を認め、慰謝料20万円、弁護士費用5万円を認めた判例(JR東日本事件)

・私立学校での生徒の登下校指導のための交通立ち番と行事の際の立ち番指示が、クラス担当から外された労働組合員に集中して長年命じられたことにつき、その必要性もとぼしく合理性も認められず、教師としての誇りや名誉、情熱を大きく傷つけるとともに組合員である教師らを不利益に取り扱い、かつ組合員教師らの団結権及び組合活動を侵害するものであって、労働契約に基づく指揮監督権の著しい濫用にあたるとして、立ち番回数に応じて、慰謝料25~150万円、弁護士費用2~10万円の損害賠償を認めた判例(学校法人明泉学園事件)

があります。

会社の労務指揮権・人事評価とパワハラの関係性

会社は、雇用する労働者に対して指揮命令の権限がありますが、この権限を「労務指揮権」といいます。

この労務指揮権や会社が労働者に行う人事評価については、会社に広い裁量が認められています。

しかし、会社が行う人事評価や労働者に対して人事評価に対応した業務を与えることは、一定の合理性が求められることも事実で、広く会社の裁量が認められることを前提として、パワハラか否かの判断が行われます。

例えば、上司が、気に入らない部下に対して、その人事評価を下げる目的で仕事を与えないことは、業務上の合理性のない嫌がらせであり、パワハラに該当します(パワハラ指針においても、気に入らない労働者に対して嫌がらせのために仕事を与えないことがパワハラに該当する例として挙げられています)。

また、仕事を与えないことは、業務負荷が軽減されているとも考えられますが、被害労働者にとっては仕事を与えなれない事により、職場で孤立することにもつながり、その意味ではパワハラの6類型のうちのひとつである「人間関係の切り離し」とも捉えられます。

過少な要求と人間関係の切り離しが組み合わさった例として、退職勧奨に応じなかったことを契機に、技術開発部長を現場の作業員に配転したり、以前より嘱託社員が行っていたゴミ回収業務に従事させた事案があります。

また、過少な要求と人事評価の関係を見るうえで参考になるのが、日本レストランシステム事件で、判例は、

「労働契約関係において、使用者が人事管理の一環として行う考課ないし評定については、基本的には使用者の裁量的判断で行われるべきものであり、原則として違法と評価されることはないと解される」

という原則論を示しつつ、例外として

「使用者が嫌がらせや見せしめなど不当な目的のもとに特定の労働者に対して著しく不合理な評価を行った場合など、社会通念上とうてい許容することができない評価が行われたと認められる場合には、人事権の甚だしい濫用があったものとして、労働契約上または不法行為上違法の評価をすることが相当である」と判事しています。

メンタル面への影響と被害者が採るべき防衛策

過小な要求は、職場内で「無視されること」につながり被害者の心を徐々に壊していきます。

具体的には以下のような影響を及ぼします

-

自己否定感の増大:「自分は役に立たない人間だ」と思い込んでしまう

-

職場内孤立による抑うつ傾向:「話しかけられない」「無視される」ことで孤独感が強まる

-

出勤困難・うつ症状:朝起きられない、出勤が怖い、気分の落ち込みが続く

-

心身症:頭痛、胃痛、不眠など、身体にも異常が現れることがある

特に中高年の方は、「これまで築いてきたキャリア」が否定されると感じ、精神的ダメージが深刻になりやすい傾向があります。

被害者が取るべき防衛策─自分を守るためにできること

上記のような状況に置かれてしまった場合には、下記の通りの防衛策があります。

◆記録をとる(証拠化)

-

どのような仕事を与えられているか(仕事内容、日時、指示内容など)

-

周囲との業務内容の違い

-

自身の体調の変化(診断書、日記なども有効)

-

上司や同僚とのやりとり(メールやチャットなど)

これは後に労働相談や法的手段を取る際の重要な証拠となります。

◆社内外の相談窓口や人事部に相談する

これは勇気のいる事ではありますが、現在は「パワハラ防止法」によって会社にはハラスメント相談窓口の設置が義務付けられていますので、まずはそこへ相談するのがベターな手段です。

大概の場合、匿名相談が可能となっていたり、外部機関に相談窓口を委託していることもあるので、比較的利用しやすい場合もあります。

※上記相談窓口とあわせて、労働局雇用環境均等室や労働組合(ユニオン)といった外部の専門機関も活用して下さい。雇用環境均等室からの会社への是正指導によって、状況が変わることも十分に想定されます。

総合的な考察

会社と労働者が結ぶ労働契約は契約の1種ですから、今まで見てきたように会社には指揮命令権などの権利や職場環境配慮義務といったものがあり、労働者にも職務専念義務がありますが、その反面守られる権利も当然あります。

今回のパワハラとの関係でいえば、

・職場における自由な人間関係を形成する権利(関西電力事件)

・知識、経験、能力と適正にふさわしい処遇を受ける権利

といった権利です。

こういった権利と照らし合わせても、上記判例のように、上司から仕事を与えられないことにより成果をだせず、その結果人事評価を低くしたり、さらに仕事を与えないことは、嫌がらせ目的であると認定されています。

上司が、ミスなどが多い部下が気に入らないといって仕事を与えずに、その結果人事評価を下げたり、業務上必要のない簡易な仕事を命じる行為等はパワハラに該当し、その上司のみならず会社も使用者責任や債務不履行(職場環境配慮義務医違反)に基づく損害賠償責任が生ずることになります。

しかし、会社に上記のような法的責任があるからといって、それを盾にして内容証明郵便などの法的手段をとって会社と争う事は、今後も継続してその会社に就労することを考えたときは現実的ではありません。

まずは、上記に紹介した社内外の相談窓口に相談して、それでも会社が真に改善に取り組まないのであれば、転職や副業など、新たな可能性を探ることも視野に入れたほうがいいと思われます。

今は人手不足の時代ですから、年齢に関係なく、能力や経験を求める企業は一定数存在します。

成果不足から、まともな仕事が与えられなくなったとしても、それだけで「自分が悪いのかもしれない」「歳だから仕方ない」と思い込む必要はありません。どんな年代の労働者にも尊厳と働く権利があるのです。

もし今、ご自身や周囲の方が同じような状況に苦しんでいるのであれば、どうか一人で抱え込まず、まずは信頼できる相談窓口や専門家に声を届けてください。

勇気ある一歩が、人生を変える第一歩になることもあるのです。

◆トップページ・運営者プロフィールはこちらから